1. 初の本格的天守閣を構え、戊辰戦争の激戦地になった名城

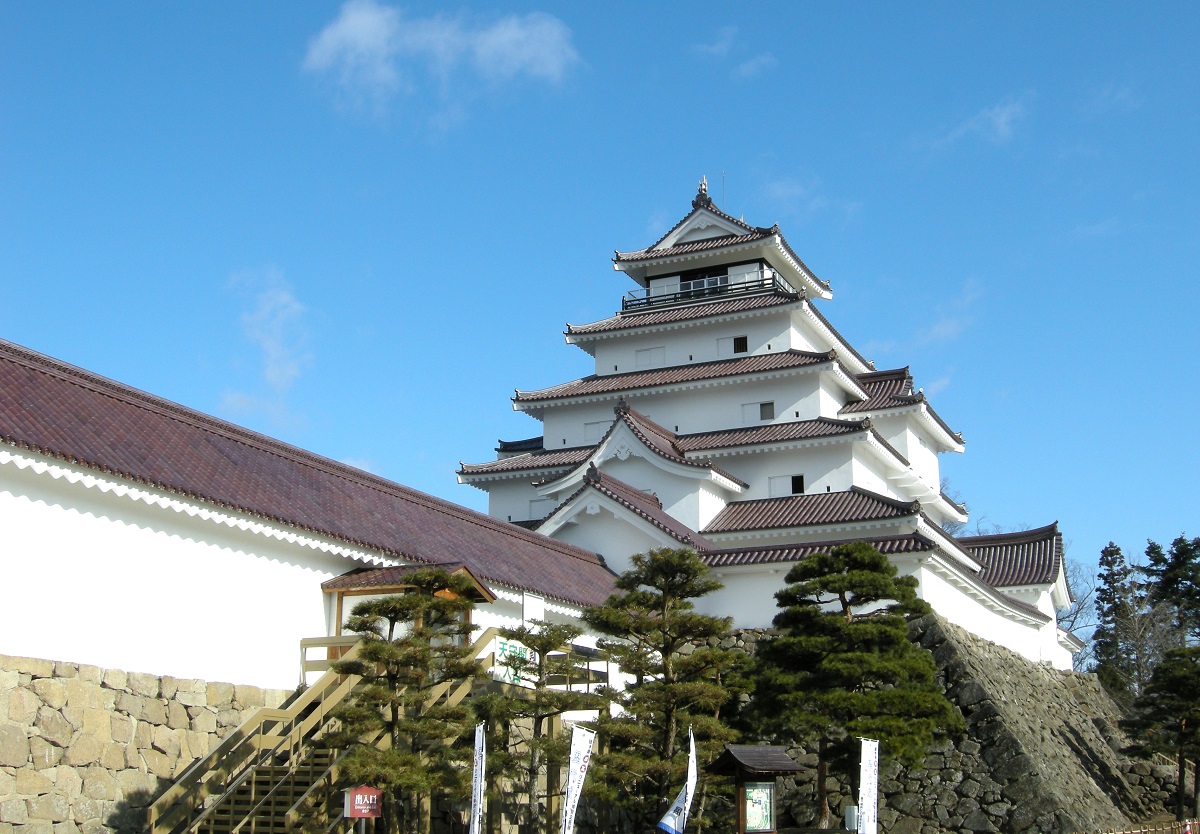

福島県会津若松市にある鶴ヶ城(会津若松城)は、日本100名城にも選出されている、街のシンボル的存在です。戦国時代好きの方から、幕末ファン、城郭ファンをも魅了する名城。特に、戊辰戦争の激戦地になった場所ということで幕末ファンの来場が多いスポットです。

なお、鶴ヶ城は耐震補強工事や展示内容の刷新を行い、2023年4月にリニューアルオープンしました。行ったことがある方も、そうでない方も、新たな発見や楽しみが増えそうですね。

2. 時代に翻弄された鶴ヶ城の歴史を簡単に解説

鶴ヶ城は天守閣を中心とする一帯が鶴ヶ城城址公園として整備されており、西出丸駐車場、三の丸駐車場、南口駐車場という3か所の公営駐車場があります。そのうち大型バスも停められる三の丸駐車場から入る場合、東門から廊下橋を渡り、裏門へ7分ほど歩くと天守閣を間近に見る本丸に到着します。入場券を手にする前に、まずは天守閣の外観に注目しましょう。

鶴ヶ城の天守閣は層塔型五層天守という建築方式で造られており、地下も合わせると6層構造になっています。至徳元年に葦名直盛(あしななおもり)が前身となる東黒川館として建築しましたが、石垣や天守閣を造ったのは、茶人・千利休(せんのりきゅう)の弟子でもあった戦国武将・蒲生氏郷(がもううじさと)です。

その後、豊臣秀吉の子飼いであり、賤ヶ岳(しずがたけ)の戦いで功績を挙げた「七本槍」のひとり・加藤嘉明(かとうよしあきら)が寛永4年(1627)に入城。大改修を行って、現在の縄張りに近い形が確立されました。なお、現在の天守閣は、幕末期の状態を復元したものです。

【豆知識②】層塔型(そうとうがた)五層天守とは

築城の名手と呼ばれた戦国武将・藤堂高虎(とうどうたかとら)が、関ヶ原の戦いの後に編み出した、1階から最上階までを規則的に積み上げていく天守閣の建築方法のこと。上の階へと上がるにつれて、各層の大きさが小さくなっていくのが特徴のひとつです。注目したいのは、屋根の破風(はふ)の形。千鳥破風や唐破風など装飾的な破風を持つ城もあれば、最上階の入母屋破風のみ破風を設けたデザインの城もあります。なお、鶴ヶ城と同じく層塔型五層天守を擁する城には、愛知県の名古屋城や愛媛県の今治城および宇和島城などが挙げられます。

3. 見れば見るほど味わい深い、雪国ならではの名城

鶴ヶ城には、戦国時代や江戸時代にかけて、伊達政宗、蒲生氏郷、上杉景勝、加藤嘉明、保科正之ら歴史ファンが唸る、そうそうたる顔ぶれが入城しています。それぞれの時代性も含めながら、もう少し外観について解説しましょう。

3-1 外観で雪国特有の「赤瓦」をチェック

雪国ならではの「赤瓦」を使用している点も鶴ヶ城の特徴です。上記で列挙した人物たちをはじめ、鶴ヶ城にはさまざまな武将・大名らが入城しましたが、時代を通じて共通していたのは、雪深い冬の会津の気候に耐えなければならなかったという点です。

4. 「若松城天守閣郷土博物館」で会津の武家時代の歴史を学ぼう

それでは武将たちの気分になって、天守閣へいざ入城!

鶴ヶ城の場内は「若松城天守閣郷土博物館」になっています。会津の武家社会が学べる展示や展望室など、内部の見学も見逃せません。なお、リニューアル後の「若松城天守閣郷土博物館」の概要は以下のような構成です。

・塩蔵(貯蔵庫):現存の天守台の石垣や塩蔵についての紹介

・1層:鶴ヶ城の魅力・歴史を紹介

・2層:会津の領主にまつわるエピソードを貴重な資料や観光情報で紹介

・3層:戊辰戦争(会津戦争)を図表などさまざまな視点で紹介

・4層:現在の会津の基盤を構成した会津ゆかりの先人を紹介

・5層:会津の城下町を360度で見渡せる展望室

鶴ヶ城はもちろん、会津の歴史も学べるため、歴史ファンだけでなく、歴史初心者にもおすすめします。

5. 戊辰戦争の激しい籠城戦でも落城せず

豊富な展示で会津の歴史をじっくり学んだら、天守閣を出て再び周囲を見渡してみましょう。鶴ヶ城といえば、幕末の戊辰戦争の重要舞台だったことでも有名です。周囲にはその時代の名残があちこちに残されています。

幕府を頼らず天皇をたてる政治を主張した勤皇派と幕府が治める体制を保持しようとする佐幕派が激しく争った幕末。佐幕派として幕府側に付いていた会津藩藩主・松平容保(かたもり)は病床にありながらも、藩祖・保科正之の遺訓を貫こうとしました。その遺訓とは「大君の義、一心大切に、忠勤を存すべし。列国の例をもって自らを処るべからず。もしニ心を懐かば、即ちわが子孫にあらず。面々決して従うべからず」。つまり「どのような状況に置かれても徳川家の忠義をつくす」という意味が含まれていました。

遺訓に後押しされながら、京都守護職を拝命して京都入りした容保。そして文久3年(1863)、幕府の浪士募集策により、のちの新選組中核メンバーを含む浪士が集まりました。「尽忠報国の誠」を果たすことを本分として京都に残った壬生浪士組(のちの新選組)は、容保から京都守護職預かりとして京都市中の警護を任ぜられます。

そして5年後。日本史の中でも鶴ヶ城が登場するハイライトと呼べるのが、慶応4年(1868)に会津藩を含む旧幕府軍と 新政府軍(薩摩・長州・土佐藩士の官軍)の間で勃発した会津戦争です。新選組副長・土方歳三(ひじかたとしぞう)率いる新選組の奮闘がありましたが、新政府軍による銃や大砲の攻撃に次第に押される会津勢。松平容保や藩士、その家族たちは、官軍に囲まれながら鶴ヶ城への籠城を決断します。記録では新政府軍からの砲撃をおおよそ50門の砲が50発ずつの砲弾を城内に打ち込んだと伝えられています。激しい攻撃を受けながらも1か月におよぶ籠城戦を経て、ついに会津藩は降参し、鶴ヶ城開城となりました。

特に、戊辰戦争と鶴ヶ城を結び付けるエピソードの中で、飯盛山で自害した白虎隊の悲しいストーリーに心打たれたという歴史ファンも一定数いるのではないでしょうか。白虎隊は会津藩士の子息たちで結成された部隊。白虎隊士たちは新政府軍の攻撃を受けながら、最終的に行きついた先が城の北東から市街を見晴らす飯盛山でした。

彼らが飯盛山の中腹から目にしたのが、火の手が上がる城下の様子でした。鶴ヶ城が落城したと勘違いした白虎隊士は、まだ10代という若さにもかかわらず全員自害。幸い、ただ1人生き残った飯沼貞吉によって、白虎隊の忠義や悲しい運命が後世に伝えられるようになりました。

なお、鶴ヶ城の内堀より内側の区域は、戊辰戦争当時の縄張(城の設計)がほぼ残されており、昭和9年(1934)に国の史跡に指定されています。

5-1 戊辰戦争の舞台になった「鐘撞堂」

鶴ヶ城城址公園の西側にある「鐘撞堂(かねつきどう)」は、戊辰戦争時の舞台になった場所として知られています。鐘をつく「時守」により、時刻を知らせる鐘が正確に鳴っていたそうです。戊辰戦争時も、時守たちは平時と同じように正確に鐘を鳴らすことで昼夜の時刻を正確に知らせ、会津藩の士気を高めました。

5-2 『八重の桜』にちなんだ桜もある花見の名所

5-3 利休七哲・蒲生氏郷ゆかりの「麟閣(りんかく)」

鶴ヶ城の本丸内には、蒲生氏郷と、茶道で有名な千家との繋がりを象徴する茶室「麟閣」もあります。麟閣は、千利休の息子である少庵が建てたとされる茶室。天正19年(1591)に利休が豊臣秀吉に切腹を命じられたこと受け、当時の城主だった氏郷が少庵をかくまった期間中に建てたと伝えられています。

そして282年の時が経った明治6年(1873)。鶴ヶ城が廃城令により取り壊される際に、麟閣の取り壊しを危惧した茶人・森川善兵衛(指月庵宗久)により自宅へ移築・保管されてきました。千家再興のきっかけといっても過言ではない麟閣がなくなることを惜しんだことからの移築だったそうです。

その後、平成2年(1990)に、元々あった現在の場所に再移築され、福島県の重要文化財となりました。歴史ファンだけでなく、茶道を楽しむ方にとっても、茶の湯の歴史を学ぶうえで重要な史跡だということがわかります。

なお、麟閣では抹茶と和菓子を味わえます。氏郷と少庵に思いを馳せながら、味わってみてはいかがでしょうか。

基本情報

名称 茶室麟閣

住所 福島県会津若松市追手町1-1

連絡先 0242-27-4005(一般財団法人 会津若松観光ビューロー)

WEB 鶴ヶ城公式サイト

6. 鶴ヶ城の回り方を再確認!

ここで改めて、今回おすすめした鶴ヶ城の回り方を確認しましょう。

7. 鶴ヶ城で戦国・幕末を駆け抜けた人々に思いを馳せよう

.jpeg)

基本情報

![]()

とりっぷナビ編集部

観光情報や旬のイベント、グルメなど旅にまつわる情報を発信しています!

どちらも正しい呼び方です。至徳元年(1384)の築城後、それから約2世紀後の文禄2年(1593)に天守閣が建てられ、当時の城主だった戦国武将・蒲生氏郷の幼名「鶴千代」と鶴の縁起の良さを絡めて、次第に「鶴ヶ城」と呼ばれるようになりました。この記事では鶴ヶ城に統一してガイドしていきます。